背骨の役割と重要性

こんにちは。

今回は、「脊椎(背骨)」についてです。

おそらく多くの方が

背骨の数、背骨の弯曲、背骨の仕事

など、気にしたことが無いのではないでしょうか。

今回はそんな背骨について書いていきます。

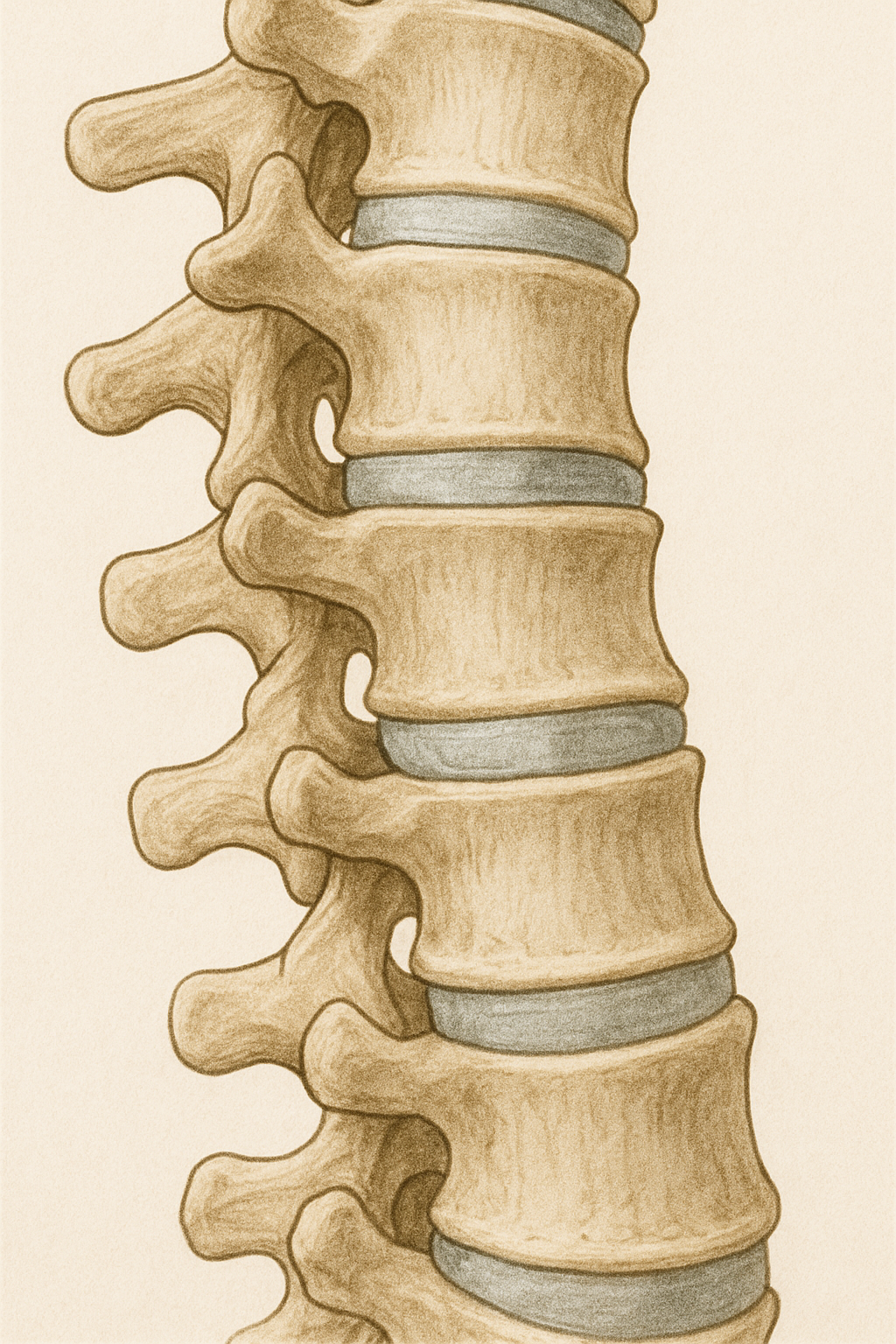

まず各場所での名称ですが

いわゆる首にあたるところは「頚椎(けいつい)」といって

全部で7個あります。

頚椎は少し特殊で、別名がついているところがあります。

第1頚椎が「環椎(かんつい)」といって、輪のようになっていて

第2頚椎がその輪の中に差し込むように存在することから

「軸椎(じくつい)」と呼ばれています。さらに、頚椎の中で一番盛り上がっていることから

第7頚椎を「隆椎(りゅうつい)」と呼びます。

次に胸の高さにあたるところですが

「胸椎(きょうつい)」と呼びます。

ここには12個存在していて、区別として

「肋骨(あばら骨)」がついているところになります。

そうすると必然的に肋骨も左右12本ずつ

合わせて24本あります。

補足で、10本目までの左右の肋骨は胸の骨である

「胸骨」のところでくっつくのですが

11、12本目の肋骨はくっつかずに

ふわふわしていることから

「浮遊肋」と呼ばれています。

実は昔、スタイルをよくしたい、くびれがもっと欲しい

といった海外の人がこの浮遊肋を切除して

すごいくびれを手に入れた、ということがありました。

すごく昔だったこともあってそういったことも

許容されていたんですね。

そしていわゆる腰にあたる「腰椎(ようつい)」です。

こちらは5個と上記2か所と比べて少ないですが

1つ1つのサイズは大きいです。

これは、頚椎と胸椎に比べてかかる負荷が大きいためで

耐久力が求められます。

ただ、この腰椎が耐えられても椎間板が耐えられないこともあります。

そういった時、椎間板はつぶれてしまいます。

そうしてなってしまうのが

「腰椎椎間板ヘルニア」です。

さらに下にいくとあるのが「仙骨(せんこつ)」と「尾骨(びこつ)」です。

この2つは骨盤を形成している骨です。

仙骨は骨盤の腸骨という骨と関節していて

そこを「仙腸関節」といいます。

出産などに大きく関わったりする場所です。

尾骨はしっぽの名残です。

人間が昔猿人だった頃の名残ですね。

では、ここまでご紹介した「頚椎、胸椎、腰椎、仙骨、尾骨」

の働きとはいったい何でしょう。

大きく分けると4つあります。

①身体を支える

②運動をする

③内臓を守る

④脊髄の保護

この4つです。

①は、想像しやすいと思います。

1本の柱となって体幹を支えています。

②も少し似ています。

体幹を動かすときの軸となっています。

なのでこの①②共に姿勢が悪いと機能が半減します。

そして③ですが、これは主に胸椎の話です。

もちろん、その他の脊椎も守ることをしていますが

胸椎は肋骨と胸骨と協力することで胸郭というものを作ります。

この胸郭の中には心臓や肺といったとても大切な器官が存在しています。

簡単にダメージを受けないようになっているわけです。

最後の④は、知っている人が多いかと思います。

脳から出てきた脊髄は、脊柱の中を通って下降していきます。

その途中で筋肉や内臓、皮膚などにいくために

枝分かれして脊柱から出ていきます。

基本的にこの脊髄は、1度損傷すると自然治癒しません。

治らないということは、これも簡単に傷つけるわけにはいきません。

このように身体には大切な器官が多く存在していて

それらを守ることが仕事となっています。

姿勢が悪いと身体を支えることも守ることも

満足にできなくなってしまいます。

少しでも背骨を理解して、正しい姿勢にしていきましょう。

以上、背骨についてでした。